放課後デイサービスや児童発達支援では音楽遊びが人気の活動のひとつです。

耳馴染みのある曲や流行の曲を使いながら子どもたちの興味・関心を引き出し、コミュニケーション能力や身体機能を高めることができます。

この記事では、子どもたちが楽しく参加できる音楽遊びについてまとめています。ぜひ参考にしてみてください。

放デイにおける音楽遊びの効果

子どもたちは身近にあるものの音を出したり、耳に入ってきた音楽をコピーして歌ったり踊ったりすることがよくありますよね。子どもたちにとって音楽はとても身近で、楽しいと感じるもののひとつです。

音楽遊びの療育という観点から見ると、以下のような効果があります。

1. コミュニケーション力の向上

- リズムに合わせて手拍子や楽器を鳴らすことで「相手と合わせる」「一緒に行う」経験を積むことができる。

- 歌や音から、会話の基盤になったり、言語能力が発達する。

- 言葉が出にくい子も「音」や、音楽遊びの中で気持ちを表現できる。

2. 感覚・運動の発達支援

- 音楽に合わせて叩く、振る、踊ることで、粗大運動や微細運動を促す。

- 音の高低やリズムの変化を体で感じることで、感覚統合(聴覚・視覚・触覚の協調)が促される。

3. 情緒の安定・自己表現

- 気持ちを落ち着けたり、逆にエネルギーを発散させたりできる。

- 自分の感情を歌やリズムで表すことができ、自己肯定感につながる。

4. 認知・言語発達のサポート

- 歌詞に合わせて言葉を覚える、繰り返すことで語彙が広がる。

- 「早い・遅い」「大きい・小さい」など、抽象的な概念も音楽遊びを通じて体験的に理解しやすくなる。

5. 集団適応・社会性の発達

- 順番を待つ、合図で止まる・始めるなど、ルールを体験的に学べる。

- 合奏や合唱の中で「一緒に作る喜び」を味わえる。

放デイにおすすめの音楽遊び

1. リズム手拍子あそび

- 指導者が「パン・パン・ポン」と手拍子 → 子どもがまねする。

短期記憶・模倣力UP、聴覚注意のトレーニングに。

2. 楽器でエコー遊び

- 鈴や太鼓などを叩いたリズムを、子どもがそのまままねっこ。

聴く力・集中力を養いながら、表現力アップ。

3. 音楽椅子(ルールアレンジ版)/ストップ&ゴー音楽

- 競争ではなく、音楽が止まったら近くの椅子に座る/音楽が止まったらその場でピタッと静止。

ルール理解・自己コントロー・切り替えの練習や衝動性の調整。

4. 即興リズム合奏

- 太鼓、タンバリン、カスタネットなどで「みんなでひとつの曲」を作る。

協調性・社会性、自己表現力の育成に。

5. 歌に合わせてジェスチャー

- 「頭・肩・ひざポン」「幸せなら手をたたこう」など、体を動かしながら歌う。

運動+言葉+音楽の統合的発達に効果。

6. 音あてクイズ

- 楽器の音や身近な音(拍手・机を叩く音など)を聞いて当てる。

- 聴覚弁別力、注意力を育てる。

7. ハンドベル

- ハンドベルを使用して複数人で曲を演奏する。

自分の担当の色・音を覚えて、合図のタイミングで鳴らす練習は「記憶力・集中力」を育てる。

8. 感情表現リトミック

- 楽しい曲でジャンプ、悲しい曲でゆっくり歩く、怒った曲で足を踏み鳴らすなど。

感情の理解・表現を体感的に学べる。

9.合奏で指揮者体験

- 子どもが指揮者になり「大きく!」「小さく!」「ストップ!」と指示。演奏する側は指揮に従う。

他者の指示を聞く力、リーダーシップ体験、自己肯定感。

10. 物語音楽あそび

- 絵本や簡単なストーリーに音をつける(雨が降ったらシェイカー、雷ならドラム)。

想像力を広げつつ、音と物語の関連付けを楽しめる。

放デイの音楽遊び|道具がなくても楽しめる!

年齢や特性もさまざま、スペースや予算にも制約のある放デイですが、工夫を凝らせば、道具を使わなくてもいろいろな音楽遊びがあります。

音楽には癒し効果もあり、子どもたちにも身近なものであってほしいですね。

ぜひ、毎日のプログラムに音楽遊びを取り入れてみてください。

自己評価と保護者評価はTSUNAGUアンケにお任せ!

日々のプログラムや記録などの事務作業に追われる日々。児童発達支援・放課後等デイサービスの自己評価と保護者評価の実施に苦労していませんか?

TSUNAGUアンケは、児童発達支援・放課後等デイ・保育所等訪問支援事業所の評価アンケート代行サービスです。TSUNAGUアンケからお送りする配布用紙データをコピーして従業員様や保護者様に配るだけで、アンケートの集計結果を得ることができます。

集計に係る時間を削減し、事務作業をラクにするTSUNAGUアンケを取り入れてみませんか?

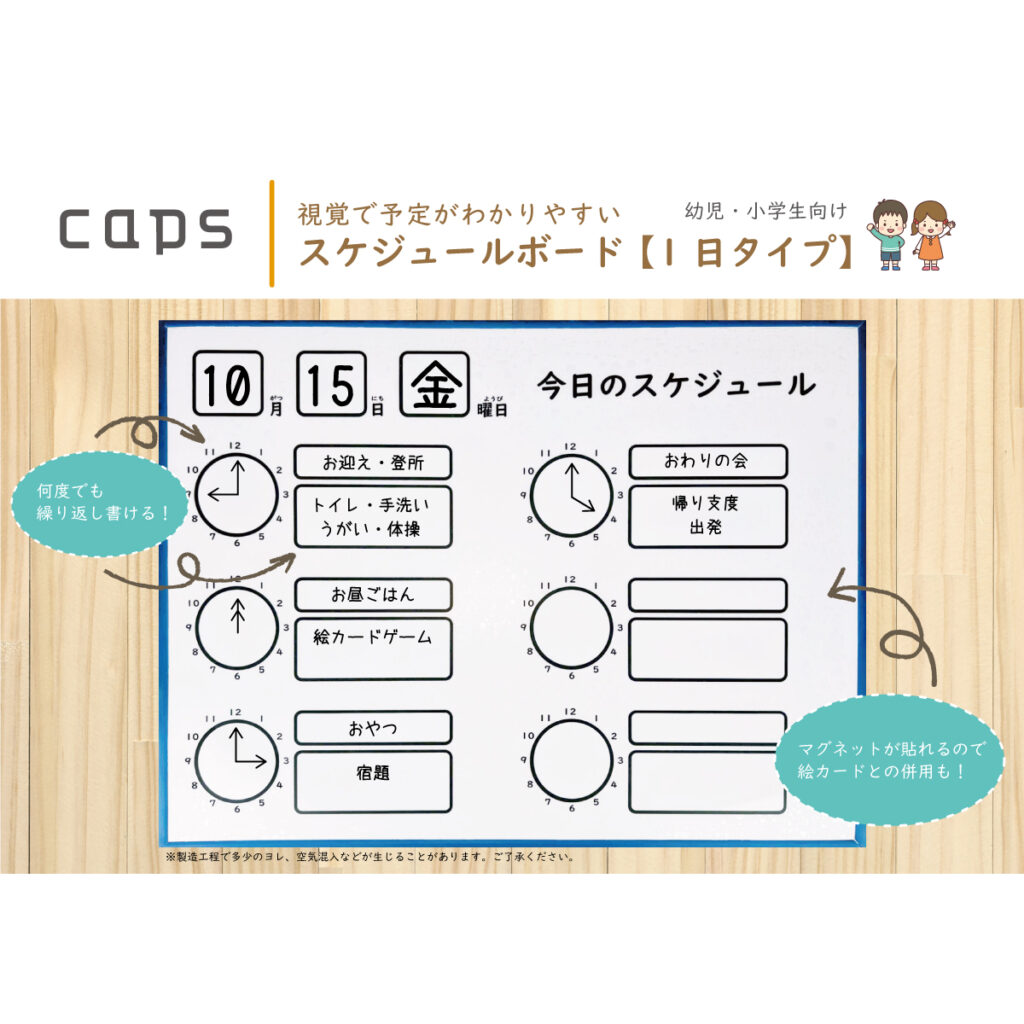

視覚支援に役立つ

スケジュールボード

コメントを残す